ムーミンたち不在の十一月

今日は11月1日。今年も残りあと2カ月ですね。日本各地で紅葉が楽しめるこの時期、ムーミンバレーパークでも今月24日まで「ムーミンバレーパークのハーベスト(秋の収穫祭)」を開催中です。メッツァビレッジでは「北欧の森とクリスマスマーケット」が始まり、開業1周年記念キャンペーンとして駐車場が平日無料などの期間限定サービスも開始されました。この機会に秋のムーミンバレーパークを訪れてみてはいかがでしょうか。

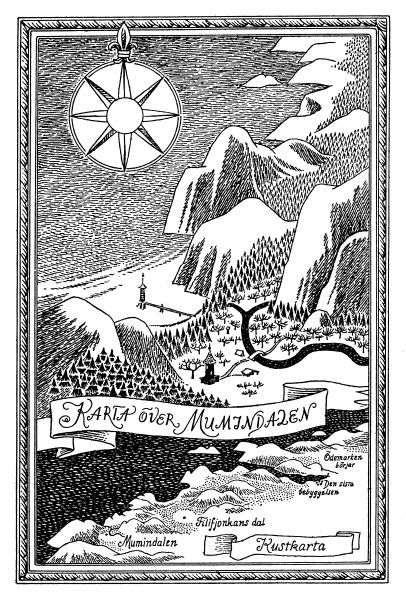

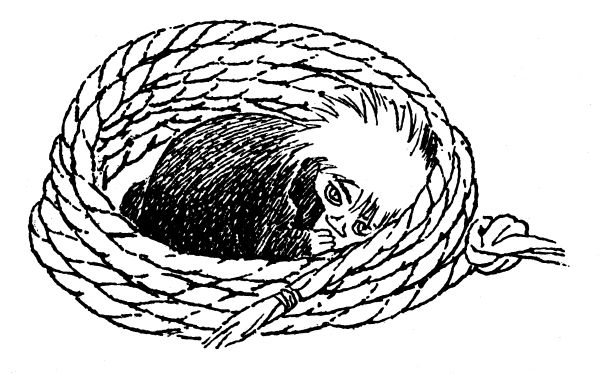

さて。ムーミンのお話では、心弾む春や夏、雪に閉ざされた冬などの四季が描かれますが、個人的に、ムーミンというと薄曇りの晩秋のイメージがしっくりくるような気がします。11月のムーミン谷を舞台にした『ムーミン谷の十一月』というタイトルの原作小説があるからかもしれません。この物語はなんと、ムーミントロールをはじめ、ムーミン一家が直接的には登場しないという驚きの設定。なぜ主人公が不在なのか、どんなストーリーなのか、そんなお話が書かれた背景とは……!? 今回は、毎年この季節になると読み返したくなる、読書の秋にぴったりの一冊をご紹介しましょう。 雨が続き、秋が深まりつつあるムーミン谷。真っ白な冬が訪れる、ほんの手前。紅葉やきのこの季節も終わって、いつもならムーミンたちは冬眠の準備を終えた頃です。そんな十一月のムーミンやしきに、それぞれ事情を抱えた個性的な人々が集まってきました。ムーミンママに会ってみたくなったホムサ・トフト、毎日同じことの繰り返しがいやになってしまったヘムレン、大掃除に最中にこわい思いをして気分転換がしたくなったフィリフヨンカ、妹のちびのミイの顔を久しぶりに見ようと思い立ったミムラねえさん、ムーミン谷を流れる小川が見たくなったスクルッタおじさん、新しい歌の音色をムーミン谷に置き忘れて戻ってきたスナフキン。ところが、ムーミン一家は灯台の島に出かけていて不在。みんなの世話を焼いてくれるムーミンママも、勇敢なムーミンパパも、楽しい遊びが大好きなムーミントロールも、相手の本音を見抜いてズバリと言い当てるちびのミイもいないムーミンやしきで、ぎくしゃくとした共同生活が始まります。はたして、うまくいくのでしょうか。

雨が続き、秋が深まりつつあるムーミン谷。真っ白な冬が訪れる、ほんの手前。紅葉やきのこの季節も終わって、いつもならムーミンたちは冬眠の準備を終えた頃です。そんな十一月のムーミンやしきに、それぞれ事情を抱えた個性的な人々が集まってきました。ムーミンママに会ってみたくなったホムサ・トフト、毎日同じことの繰り返しがいやになってしまったヘムレン、大掃除に最中にこわい思いをして気分転換がしたくなったフィリフヨンカ、妹のちびのミイの顔を久しぶりに見ようと思い立ったミムラねえさん、ムーミン谷を流れる小川が見たくなったスクルッタおじさん、新しい歌の音色をムーミン谷に置き忘れて戻ってきたスナフキン。ところが、ムーミン一家は灯台の島に出かけていて不在。みんなの世話を焼いてくれるムーミンママも、勇敢なムーミンパパも、楽しい遊びが大好きなムーミントロールも、相手の本音を見抜いてズバリと言い当てるちびのミイもいないムーミンやしきで、ぎくしゃくとした共同生活が始まります。はたして、うまくいくのでしょうか。

はっと、きゅうにスナフキンは、ムーミン一家がこいしくて、たまらなくなりました。ムーミンたちだって、うるさいことはうるさいんです。(略)でも、ムーミンたちといっしょのときは、自分ひとりになれるんです。

(『ムーミン谷の十一月』講談社刊/鈴木徹郎訳より引用)

実は、このお話は、最後に書かれたムーミンの小説です。 発表されたのは、第一作『小さなトロールと大きな洪水』の出版から25年が経過した1970年のこと。その年の夏、作者トーベ・ヤンソンの母シグネがこの世を去りました。シグネは数多くの挿絵や切手の絵とデザインを手がけたアーティストで、トーベは母の姿を見て創作を始め、母を助けたいとの強い思いを学生時代からいだいていました。母娘の絆はとても深く、それゆえにトーベは母と自分のパートナーとの間で板挟みになり、悩むことも少なくなかったといいます(詳しく知りたい方は評伝『トーベ・ヤンソン 仕事、愛、ムーミン』をどうぞ)。

シグネが亡くなったとき、『ムーミン谷の十一月』の文章はすでに完成していましたが、挿絵がまだ残っていました。トーベは夏を過ごす小屋のあるクルーヴハルに近いペッリンゲに滞在し、挿絵を描き続けたそうです。ムーミンママは、シグネをモデルにしたキャラクターだといわれています。ムーミンママのいない、ムーミンやしき。ムーミンママを慕う孤独なホムサ・トフトの姿に、作者の心情が重なるかのようです。 母の没後、トーベはムーミンシリーズを書くことができなくなり、『ムーミン谷の十一月』で小説を完結させます。しかし、絵本や舞台、アニメ作品の監修などといった形でムーミンと関わり続けました。また、ムーミンたちの出てこない大人向けの小説を精力的に執筆。自伝的小説『彫刻家の娘』『少女ソフィアの夏』にも母シグネをモデルにした人物が登場しますし、『トーベ・ヤンソン短編集』などのフィクションのなかにも複雑な母娘関係を反映したと思われる作品がいくつもあります。

母の没後、トーベはムーミンシリーズを書くことができなくなり、『ムーミン谷の十一月』で小説を完結させます。しかし、絵本や舞台、アニメ作品の監修などといった形でムーミンと関わり続けました。また、ムーミンたちの出てこない大人向けの小説を精力的に執筆。自伝的小説『彫刻家の娘』『少女ソフィアの夏』にも母シグネをモデルにした人物が登場しますし、『トーベ・ヤンソン短編集』などのフィクションのなかにも複雑な母娘関係を反映したと思われる作品がいくつもあります。 『ムーミン谷の十一月』は、小さいお子さんには難しすぎるかもしれませんが、“ムーミンは子どものもの”なんて思っている大人の方にこそ、ぜひ読んでいただきたい名作。陽光きらめく夏とも、神秘的な冬とも異なる、もの悲しくも美しいムーミン谷が描かれています。ムーミンやしきで共に暮らすうちに、それぞれが自分自身のほんとうの気持ち、やりたいことと向き合い、世代も考え方もまったく違う他者とも折り合う術を見つけていきます。全体のトーンはけっして明るくはありませんが、随所にユーモアとウィットが感じられ、最後には希望が残されています。人生に疲れたとき、人間関係に悩んだときのヒントが潜んでいるかもしれません。

『ムーミン谷の十一月』は、小さいお子さんには難しすぎるかもしれませんが、“ムーミンは子どものもの”なんて思っている大人の方にこそ、ぜひ読んでいただきたい名作。陽光きらめく夏とも、神秘的な冬とも異なる、もの悲しくも美しいムーミン谷が描かれています。ムーミンやしきで共に暮らすうちに、それぞれが自分自身のほんとうの気持ち、やりたいことと向き合い、世代も考え方もまったく違う他者とも折り合う術を見つけていきます。全体のトーンはけっして明るくはありませんが、随所にユーモアとウィットが感じられ、最後には希望が残されています。人生に疲れたとき、人間関係に悩んだときのヒントが潜んでいるかもしれません。

萩原まみ