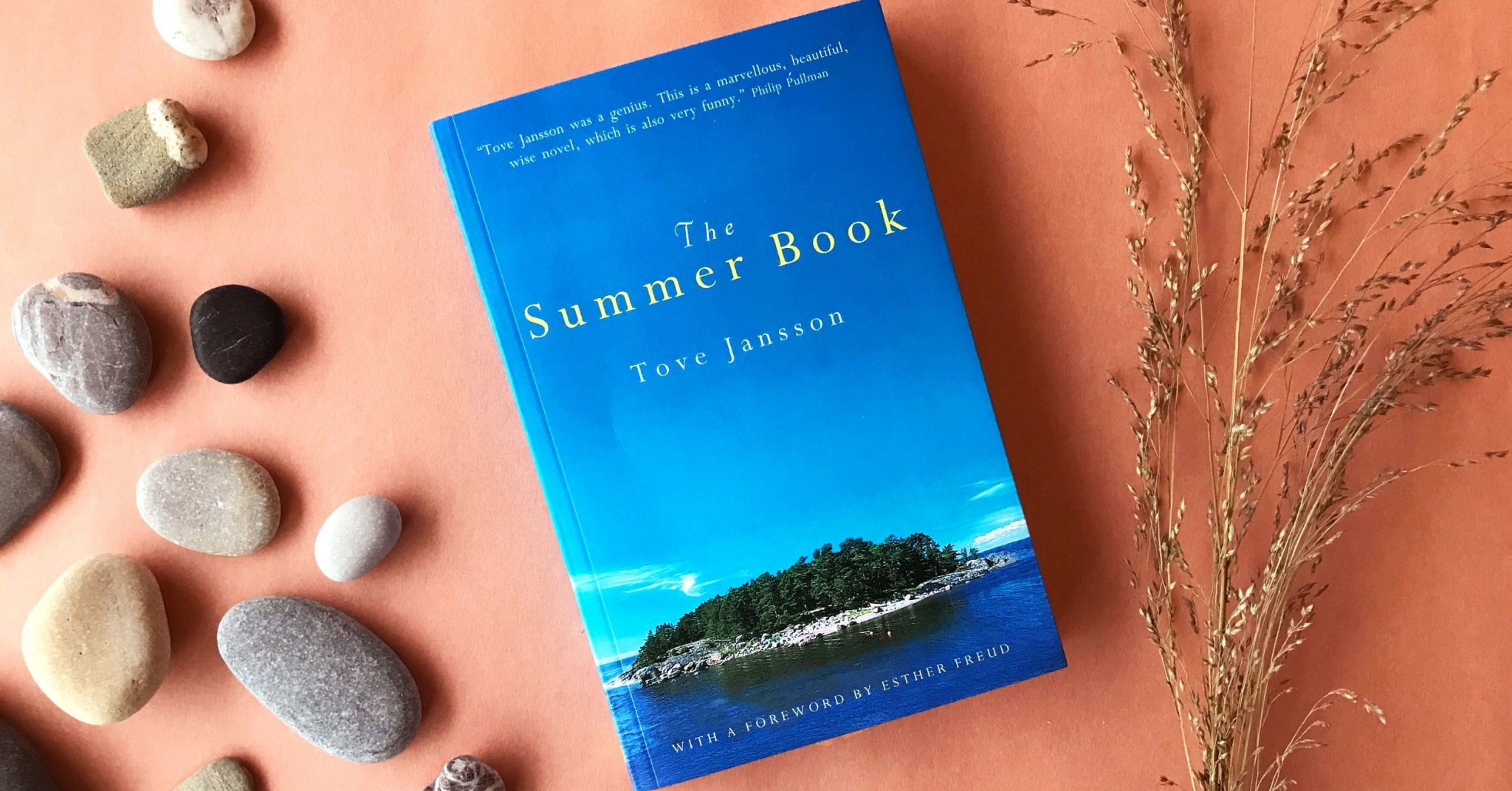

生きることを肯定する、小説『少女ソフィアの夏』の魅力【本国サイトのブログから】

『少女ソフィアの夏』は、1972年に出版された、トーベ・ヤンソンの大人向けの小説です。感傷的でなく、簡素な文体で書かれたこの小説は、一見シンプルに見えますが、深い洞察と安らぎに満ちています。この本は、人生を全面的に肯定する物語なのです。今回は、このベストセラーの小説の魅力について、引用を交えて紹介しましょう。

フィンランドの群島地域で多くの時間を過ごしてきたトーベは、この小説に自分自身の島での生活と、その精神を反映させています。トーベ自身もお気に入りの作品として、この小説を挙げていました。

自然、愛、異なる世代間の友情というテーマを掘り下げているこの物語は、6歳の少女と父親、年老いた祖母という3世代の3人を結びつけています。群島地域の沖の島で、共にひと夏を過ごす、幼い少女ソフィアとその祖母のユニークな友情に焦点を当てた、人間味あふれる物語が描かれています。

この物語は昨年出版50周年を迎え、現在グレン・クローズ主演で映画化が進められています。世界中の読者に愛され、批評家や作家たちからも高い評価を受けています。

作家のエリザベス・ギルバートは、ニューヨーク・タイムズ紙で『少女ソフィアの夏』を、安らぎをくれる本として勧めています。彼女は以前からこの小説の大ファンでした。

「『少女ソフィアの夏』は、私の好きな本トップ10の中に入る一冊です。自然の中で自由奔放に生きる2人の女性の、センチメンタルではない完璧な物語は、私をわくわくさせてくれる」

エリザベス・ギルバートの2019年のインスタグラムの投稿より

フィンランド湾に浮かぶ島を舞台にした物語は、小さな世界を包み込み、普段の日常、一見ありふれたものに見えるかもしれないものへの好奇心に満ちています。世界的なパンデミックのさなかには、多くの人々がこのテーマを身近に感じました。

「小さな島は、ともすれば閉所恐怖症になりかねない世界だが、トーベにとっては限りなく刺激的な場所だった。15年前に『少女ソフィアの夏』を読んだとき、私はこの島が、子ども時代に自分の家や庭をそうとらえたように、広大で想像と可能性に満ちた場所のように感じられ、強く感銘を受けたものだ。ロックダウンされている今また読み返すと、この本は生き延びるための手引きのように感じられる」

ガーディアン紙、2020年

小さな島の世界がもたらす絶妙なニュアンスや瞬間は、読者が人生のどの段階にいるかによって、異なる影響を及ぼします。読み返すたびに新しく、登場人物や心の奥深くの感情、そして島を体験できるこの本は、毎年読むことを勧められています。

「『少女ソフィアの夏』では何も起きていないように見えるが、言いようのない重大な出来事が起こったばかりなのだ。幼いときには、あるいは年老いたときには、小さなことが重大な意味を持つことがある。これは二重の意味での成長物語なのだ」

ヴォーグ誌、2016年

『少女ソフィアの夏』より

※日本語訳は、すべて『少女ソフィアの夏』(トーベ・ヤンソン/作 渡部翠/訳 講談社)より引用

?年齢と老い

“(どうして、もっとずーっとまえに、シェリーほどいやなものは

そうするには、もうおそすぎた。この年になって、たいがいのこと

ずいぶん昔のことになるが、おばあさんだって話して聞かせたかっ

“賢明なおばあさんは、反抗期などというものは、八十五歳をすぎ

“「晩年のひとときを、こうやって、夏も終わろうというときに味

?感情

“「わたしってねえ、ちょっと変なのよ」ソフィアが言った。「嵐が来たとたんに、いつも、なんだかすごくやさしくなってしまう気がするの」”

“しばらくしてソフィアがきいた。

「ねえ、ドアは、ちゃんとしまってる?」

「あいてるさ」おばあさんが答えた。「いつも、かぎはかけないの。だけど、ちっとも心配ないから、安心しておやすみ」”

“「愛って、変なものね……」

と、ソフィアが言った。

「だれかがだれかを愛すれば愛するほど、相手は、ますます知らんぷりするのね」

「そのとおり」おばあさんがうなずいた。「それで? そういうときには、どうしたらいいんだろうねえ?」

「愛しつづけるだけよ」ソフィアが、いどむように言った。「もっともっと愛しつづけるの」”

?島での生活

“この島では、風があちこちの方向から休みなく吹いてくる。島は、仕事をしたい者にとっては専念できる場所であり、育ちざかりのものには自然の庭である。そのほかの者にとっては、時がすぎていくままに、一日が、またつぎの一日へとつながっているにすぎない。”

“小島なら、自分のめんどうは自分でみる。雪どけ水をすい、春の冷たい雨を受けたあと、ようやく夜露に恵まれる。乾燥期に見舞われても、来年の夏を待って花をつける。小島の植物だから、慣れたものだ。根の中でしずかに“時”を待っている。

「だから、植物のために心を痛めたりする必要はないんだよ」

と言うのが、おばあさんの口ぐせだった。”

“島は、外から近づいてくる者にとって、たぶん、おそるべきところなのにちがいない。すべてができあがりきっているし、みんな自分の場所が決まっているし、それぞれ安定していて満足しきっている。波うちぎわの内側では、あらゆる営みが習慣化されていて、何度もくりかえされてきたために、びくともしないものになっている。そのくせ、世界は水平線のところまでしかないとでもいうふうに、気ままで、なりゆきまかせに、一日からまたつぎの一日へと、すごしているんだ……。”

トーベの姪のソフィア・ヤンソンが、この動画で『少女ソフィアの夏』とこの物語が持つ意味について語っています。

翻訳/内山さつき