(128)スナフキンの春の手紙

まだ音楽の仕事をしていた頃の仲間が亡くなった。どの宗教にも属していなかった彼には葬儀ではなく偲ぶ会が行われることになり、牧師の代わりに妻が式をとりもった。

照明家でありながらバンドのメンバーに名を連ね、フィンランドのロック史に欠かせない人物だった。でも彼のことを思い出そうとすると、なぜか海を一人でセーリングしていたときの話ばかりが思い出される。とくに嵐の話だ。

妻は生前の夫のことをあれこれ語った。仕事のことではなく、彼の人柄について、自然に浮かんできたことをそのまま語るような、素直で美しい言葉だった。

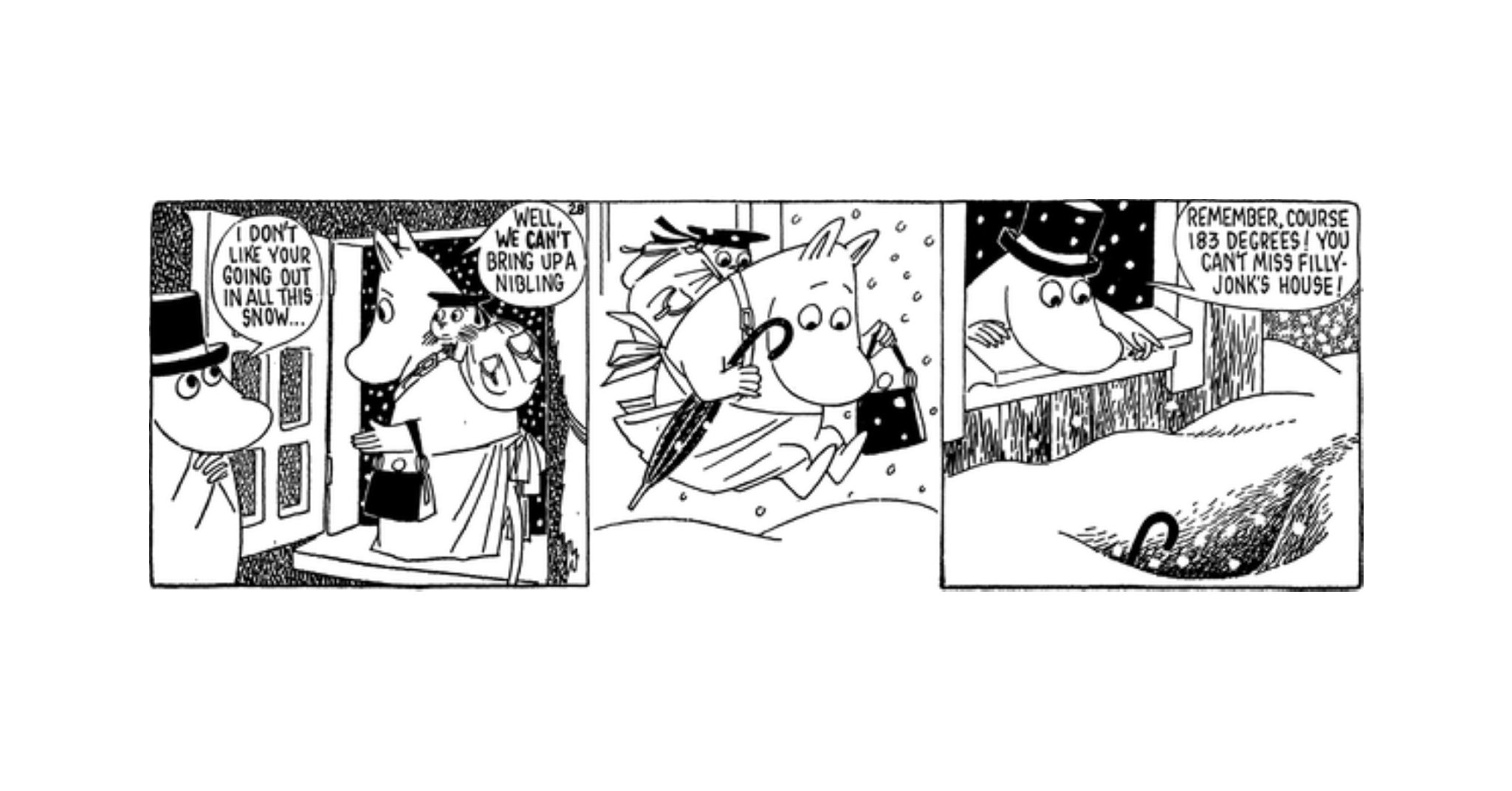

少しして、妻は「彼に『ムーミン』の一節を読んで、語りかけようと思います」と言い、『ムーミン谷の冬』を取り出して、冒頭から読み始めた。

これまでとは全く様子の違うムーミン谷の冬が登場し、冬眠から目を覚ましてしまったムーミントロールが、未知の世界をひとりで少しずつ体験していく。

朗読はほどなくして、ムーミントロールがスナフキンの春の手紙を探しだす場面にたどり着いた。春の手紙とは、スナフキンが南に旅立つときに残していく手紙のことだ。

チェーリオ。

よくねむって、元気をなくさないこと。

あたたかい春になったら、そのさいしょの日に、ぼくはまたやってくるよ。

ぼくがこないうちは、ダムつくりをはじめないでね。

(『ムーミン谷の冬』より、講談社文庫版/山室静訳)

朗読していた妻が顔をあげた。妻の目が初めて真っ赤になっていた。旅立つ夫に向けて読んでいた本は、スナフキンの手紙のところで、突然夫から妻へ向けたメッセージのようにも聞こえた。

妻はそこで読むのをやめ、「旅のお供にね」と本を棺の上に置いた。そしてお別れにやって来た私たちの、それぞれの花が棺の上を覆っていった。「おい、なんで俺がムーミンなんだよ」と棺の中の彼は苦笑していそうだ。ムーミンと花…生前の彼とは無縁とも言えそうな二つのものなのに、でも、彼の生き方や優しさにこれほどよく表しているものはないのではとも思う。

『ムーミン谷の冬』では、ムーミントロールが初めての冬に戸惑ったり、うんざりしたり落ち込んだりしつつも、次第に冬の醍醐味を経験し、冬を通して成長していく。物語の最後、春のムーミン谷で芽吹いたクロッカスをガラスで守ろうとしたスノークのおじょうさんに、ムーミントロールはこう答えた。

「いや、そんなことだめさ。自分の力で、のびさせてやるのがいいんだよ。この芽も、すこしはくるしいことにあうほうが、しっかりすると、ぼくは思うな」

(『ムーミン谷の冬』より、講談社文庫版/山室静訳)

偲ぶ会が終わり外に出ると、墓地の先に広がる凍った海が、太陽の光を受けて輝いていた。空は真っ青だ。春を告げる景色の中で、「しっかりしなくちゃ」と自身に言い聞かせ、海岸線を歩いていった。

森下圭子